退職者の年金の仕組み

現役を退いて、つまり給与所得がなくなった年金受給権者が受け取る老齢厚生年金について説明します。加給年金額や経過的加算の加算額を除いた報酬比例部分や定額部分を基本年金額と呼び、この基本年金額を中心に話を進めます。

なお、在職者、つまり報酬を受けながら年金を受給している場合は、65歳未満の年金額の支給停止、65歳以上の年金額の支給停止をご覧ください。

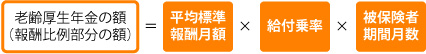

報酬比例部分の仕組み

報酬比例部分の額を計算するには、平均標準報酬月額と給付乗率、被保険者期間月数の3つを用います。

平均標準報酬月額は、過去の被保険者期間における標準報酬月額を現在の物価水準に近づける係数である再評価率を乗じて得た標準報酬月額にその期間の月数を乗じて得た額の合計を全被保険者期間の月数で除したものです。

平均標準報酬月額=(標準報酬月額×再評価率×月数+・・・+標準報酬月額×再評価率×月数)/全被保険者期間の月数

そもそも、老齢厚生年金額の計算は、本来の額と物価スライド特例措置を適用した額とがあり、現在は物価スライド特例措置適用の計算式を用いて算出しています。さらに、本来の額には平成12年改正後の額とそれより前の従前額とがあり、比べてどちらか高い方の金額が支給されることになっています。しかし、この計算式を用いるには、過去に物価が下落したときに給付水準を下げなかった差が解消されないといけません。(詳しくは、「損をしない年金の話」老齢基礎年金の年金額を参照)

給付乗率は、総報酬制(賞与も報酬と同じ保険料率を適用する制度)が導入された平成15年4月を境にそれより前とそれ以後とでは数字が異なり、改正後の額と従前額でも異なります。このサイトでは、改正後の給付乗率を新給付乗率、従前の給付乗率を旧給付乗率として掲載しています。

また、従前額を算出するときは、従前額改定率(平成24年度は0.983)を最終的に乗じて調整を行います。

平均標準報酬月額=従前額改定率×(標準報酬月額×再評価率×月数+・・・+標準報酬月額×再評価率×月数)/全被保険者期間の月数

| 再評価率 | 給付乗率 | 改定率 | ||

|---|---|---|---|---|

| 本来の額 | 改正後の額 | 新再評価率 | 新給付乗率 | - |

| 従前額 | 旧再評価率 | 旧給付乗率 | 従前額改定率 | |

| 物価スライド特例 | 旧再評価率 | 旧給付乗率 | ※特例改定率 | |

※特例改定率は、1.031に物価スライド特例措置による年金額改定率を乗じて得た数字となります。

定額部分の仕組み

定額部分の額は次の計算式で算出します。

本来の定額部分の額=1,628円×改定率(×支給乗率)×被保険者期間の月数※

物価スライド特例措置の定額部分の額=1,628円×改定率(×支給乗率)×被保険者期間の月数×改定率

下表の支給乗率を適用するのは、昭和21年4月1日以前に生まれた人のみです。

| 生年月日 | 支給乗率 | 生年月日 | 支給乗率 |

|---|---|---|---|

| S2.4.1以前 | 1.875 | S12.4.2~S13.4.1 | 1.327 |

| S2.4.2~S3.4.1 | 1.817 | S13.4.2~S14.4.1 | 1.286 |

| S3.4.2~S4.4.1 | 1.761 | S14.4.2~S15.4.1 | 1.246 |

| S4.4.2~S5.4.1 | 1.707 | S15.4.2~S16.4.1 | 1.208 |

| S5.4.2~S6.4.1 | 1.654 | S16.4.2~S17.4.1 | 1.170 |

| S6.4.2~S7.4.1 | 1.603 | S17.4.2~S18.4.1 | 1.134 |

| S7.4.2~S8.4.1 | 1.553 | S18.4.2~S19.4.1 | 1.099 |

| S8.4.2~S9.4.1 | 1.505 | S19.4.2~S20.4.1 | 1.065 |

| S9.4.2~S10.4.1 | 1.458 | S20.4.2~S21.4.1 | 1.032 |

| S10.4.2~S11.4.1 | 1.413 | S21.4.2以後 | 1.000 |

| S11.4.2~S12.4.1 | 1.369 |

※被保険者期間の月数は、下表のように上限が決められています。

| 生年月日 | 被保険者期間の上限 |

|---|---|

| 昭和4年4月1日以前 | 420月 |

| 昭和 4年4月2日~昭和 9年4月1日 | 432月 |

| 昭和 9年4月2日~昭和19年4月1日 | 444月 |

| 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 456月 |

| 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 468月 |

| 昭和21年4月2日以後 | 480月 |

中高齢者の特例(受給資格要件を参照)が適用される場合は、被保険者期間は240月として計算されます。

第3種被保険者としての被保険者期間については、3分の4倍または5分の6倍の特例(被保険者期間の計算を参照)を用いて計算します。