遺族厚生年金の年金額

報酬比例を原則とする厚生年金保険の各種給付ですから、当然、遺族厚生年金も報酬比例部分の額を基礎として算出されますが、支給要件としての短期要件と長期要件とでは計算方法が異なります。

原則の基本年金額

遺族厚生年金の基本年金額は、原則として、死亡した被保険者等の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算式によって算出した額の4分の3に相当する額となります。

短期要件に該当する場合は、次の数字を使用します。

- 給付乗率は7.125/1000および5.481/1000(従前額保障等が適用される場合は7.5/1000や5.769/1000)を使用し、生年月日による数値の引き上げは行いません。

- 被保険者期間の月数が300月に満たない場合はこれを300月として計算します。

長期要件に該当する場合は、次の数字を使用します。

- 給付乗率は7.125~9.5/1000または5.481~7.308/1000(従前額保障等が適用される場合は7.5~10/1000または5.769~7.692/1000)を使用し、生年月日による数値の引き上げを行います。

- 被保険者期間の月数の最低保障300月は適用されません。

老齢厚生年金の受給権者である65歳以上の配偶者の年金額

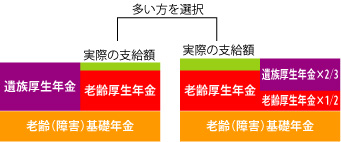

老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の配偶者に対する遺族厚生年金の基本年金額は、次のいずれか多い方の額となります。

- 遺族厚生年金の原則としての基本年金額

- 遺族厚生年金の原則としての基本年金額の3分の2相当額と老齢厚生年金の基本年金額(※)の2分の1相当額の合計額

※老齢厚生年金の基本年金額とは加給年金額を除いた年金額のことをいいます。

原則的には上記の判定で支給額が決まりますが、実際には遺族の老齢厚生年金の支給が優先され、遺族厚生年金は遺族の老齢厚生年金額に相当する部分が支給停止されます。したがって、実際には次のいずれか多い金額が遺族厚生年金として支給されます。

- 「遺族厚生年金の原則としての基本年金額」と「老齢厚生年金の基本年金額」とを比較して、前者の額が多い場合は前者と後者の差額

- 「遺族厚生年金の原則としての基本年金額の3分の2相当額と老齢厚生年金の基本年金額の2分の1相当額の合計額」と「老齢厚生年金の基本年金額」とを比較して、前者の額が多い場合は前者と後者の差額

基本年金額の改定

- 配偶者以外の者に支給される遺族厚生年金額の改定

- 受給権者の数に増減が生じたとき(例えば、2人いる子のうち1人が18歳年度末を経過して遺族でなくなったときなど)は、増減を生じた月の翌月から基本年金額が改定されます。

- 配偶者に支給される遺族厚生年金額の改定

- 配偶者が65歳に達して自身の老齢厚生年金を受給できるようになった場合、上記の「老齢厚生年金の受給権者である65歳以上の配偶者の年金額」で差額支給となった月の翌月から基本年金額が改定されます。

遺族厚生年金の加算額

遺族厚生年金には中高齢の寡婦加算と経過的寡婦加算という妻に対する加算があります。

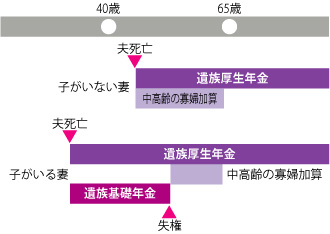

中高齢の寡婦加算

夫が死亡したときに支給対象となる子がいないか、子がいても支給対象外となる年齢になったとき妻自身の老齢基礎年金が支給されるまでの期間が長い場合、遺族厚生年金だけとなるので、遺族基礎年金の基本年金額の4分の3を補おうとするのが中高齢の寡婦加算です。

中高齢の寡婦加算を受給するには、次のいずれかに該当する必要があります。

- 夫の死亡当時、遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲に属する子がない場合は、死亡当時に妻の年齢が40歳以上65歳未満であること

- 夫の死亡当時、遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲に属する子がある場合は、妻が40歳に達した当時に遺族の範囲に属する子と生計を同じくしていること

中高齢の寡婦加算額は、生年月日等によらず一律遺族基礎年金の4分の3相当額となります。

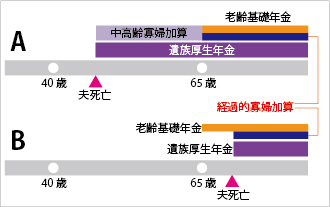

経過的寡婦加算

昭和31年4月1日以前に生まれた妻は、昭和61年4月1日以後全期間国民年金に加入したとしても、それより前の期間は任意加入であったため老齢基礎年金の額が中高齢の寡婦加算額より低くなることがあるので、妻の生年月日に応じた額の加算が行われます。

経過的寡婦加算が行われるのは次の死亡した夫の要件によります。

- 短期要件に該当する夫が死亡した場合:厚生年金の被保険者期間月数にかかわらず加算されます。

- 長期要件に該当する夫が死亡した場合:厚生年金の被保険者期間月数が240月以上である場合に加算されます。

Aは原則のパターンです。65歳までの間に中高齢寡婦加算が行われ、65歳になって妻自身の老齢基礎年金が支給されるとき経過的寡婦加算が始まります。

Bは妻が65歳以後夫が死亡し、中高齢寡婦加算の支給要件を満たしているとき(しかし、実際は65歳以上なので中高齢寡婦加算は行われません)、遺族厚生年金に加算されて経過的加算額が加算されます。

経過的寡婦加算を受けることができる妻が、障害基礎年金若しくは旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(全額支給停止されている場合を除く)または、遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、経過的寡婦加算は支給停止されます。

経過的寡婦加算の額

経過的寡婦加算額=満額の老齢基礎年金額×3/4-満額の老齢基礎年金額×率

老齢基礎年金額に乗ずる率は下表の通りです。当然老齢基礎年金は毎年度改定されますから、経過的寡婦加算額も変化します。

| 生年月日 | 乗率 |

|---|---|

| 昭和2年4月1日以前に生まれた者 | 0 |

| 昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 312分の12 |

| 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 324分の24 |

| 昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 336分の36 |

| 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 | 348分の48 |

| 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 | 360分の60 |

| 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 | 372分の72 |

| 昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 | 384分の84 |

| 昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 396分の96 |

| 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 408分の108 |

| 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 420分の120 |

| 昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 432分の132 |

| 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 | 444分の144 |

| 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 456分の156 |

| 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 468分の168 |

| 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の180 |

| 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の192 |

| 昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の204 |

| 昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の216 |

| 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の228 |

| 昭和21年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の240 |

| 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の252 |

| 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の264 |

| 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の276 |

| 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の288 |

| 昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の300 |

| 昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の312 |

| 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の324 |

| 昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の336 |

| 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の348 |